肩甲骨を温めると良いって聞いたけど本当?

肩こりのときは肩甲骨のどこを温めると良いの?

肩こりをはじめとした不調に対して、肩甲骨へ目を向ける人が近年多くなっている印象です。なかでも、肩甲骨を動かす・肩甲骨を柔らかくするなど肩甲骨の機能性を高めることを意識した人が多いなかで、「肩甲骨を温める」という方法に対する質問を大分市の「ゆらぎ整骨院」でも受けることが増えてきました。

本ページでは、そんな疑問を解消すべく「肩甲骨を温める効果」を柔道整復師の視点からくわしく解説させていただきます。気になる人は最後までご覧ください。

肩甲骨を温める効果とは?

肩甲骨を温めると以下のような効果が得られます。

- 血流改善

- 柔軟性アップ

- リラックス効果

では、それぞれが具体的にどのような効果をもたらしてくれるかを見ていきましょう。

血流改善による肩こり解消

肩甲骨を温めると血流改善による肩こり解消効果が期待できます。

肩甲骨の周りには、僧帽筋やローテーターカフと呼ばれる深層筋が多く存在しており、これらの筋肉を温めることで血管が拡張され、筋肉に酸素と栄養が効率よく運び込まれるようになります。

肩こりの多くが、筋肉への血流が滞ることで引き起こされるため、肩甲骨周りの血流改善は、肩こり解消には大きな効果が期待できるのです。

実際、整形外科や整骨院での施術においても“温罨法”と呼ばれる施術があり、遠赤外線やホットパックなどで患部を温めることがありますが、目的は同じです。

筋肉の柔軟性アップ

筋肉の柔軟性アップも、肩甲骨を温めることで得られる効果のひとつです。

筋肉が硬くなると、肩こりをはじめとした様々な不調の原因になることは多くの人がご存知でしょう。そのため、多くの人は柔軟性をアップさせるためにストレッチや関節運動に汗を流しています。

そんな柔軟性アップにも肩甲骨を温めることが役に立つのです。

僧帽筋や菱形筋などの肩甲骨周囲の筋肉は、温めることで血流が改善され柔軟性が大幅に向上します。冷えて硬くなっている筋肉も、温熱によって筋線維がほぐれ、本来の伸縮性を取り戻す効果が期待できるのです。

筋肉の柔軟性がアップすれば、肩甲骨の可動域が改善されます。肩甲骨の動きが良くなると、肩や腕の動作も楽になり、日常生活での負担が軽減されるのです。特に腕を上げる動作や、後ろに手を回す動作などが楽になることを実感できるでしょう。

また、筋肉の柔軟性が向上することで、姿勢の改善にもつながります。硬くなった筋肉が姿勢を悪化させる要因のひとつとなっているため、温めて柔軟性を回復させることは、姿勢改善にもつながる重要なセルフケアのひとつなのです。

リラックス効果と自律神経調整

肩甲骨を温めることは、リラックス効果や自律神経調整効果も期待できます。

温熱を“心地よい”と感じる人は多いはずです。

ゆっくりとお風呂に浸かる、蒸しタオルを目元にあてるなどの温熱は、心身のリラックス効果を得ることができます。そんなリラックス効果は自律神経の調整にも一役買っており、温もりを感じることで副交感神経が優位になり、体がリラックスモードに切り替わるようになります。副交感神経が優位になれば、心身のストレスによる緊張が和らぎ自律神経の調整効果が期待できるのです。

また、リラックス効果により睡眠の質も向上します。良質な睡眠は筋肉の回復に欠かせないため、温熱療法は直接的な効果と間接的な効果の両方で、肩甲骨周りの不調改善に大きな貢献をしてくれることが分かります。

肩甲骨を温めるときのおすすめの場所

では、実際に整骨院でも実践することがある、肩甲骨を温めるときのおすすめの場所をご紹介します。

温める道具は、ホットタオル・カイロ・温湿布などをご使用ください。

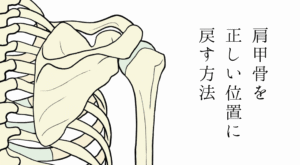

肩甲骨の間(背骨寄り)

肩甲骨を温めるときのおすすめの場所は肩甲骨と肩甲骨の間です。

肩甲骨と肩甲骨の間の部分には、僧帽筋と菱形筋と呼ばれる筋肉が存在しています。この部分は血流が滞りやすく、肩こりの症状が現れやすい場所でもあります。この部分の凝りや痛みを感じる人も多いのではないでしょうか?

僧帽筋は首から肩甲骨にかけて広がる大きな筋肉で、この筋肉の緊張が肩こりの主な原因となります。菱形筋は肩甲骨を背骨に引き寄せる働きをする筋肉で、姿勢の維持に重要な役割を果たしています。これらの筋肉が集中する部分を温めることで、肩こり解消に期待ができます。

肩甲骨の下角付近

肩甲骨の下角(肩甲骨の一番下の尖った部分)周辺も、温熱療法に効果的な場所です。

この部分は広背筋や前鋸筋などの筋肉が付着し、血流が滞りやすい部位として知られています。

肩甲骨の下角を基準に、その周囲に温めることで、肩甲骨の動きを制限している筋肉の緊張を緩和できます。特に腕を後ろに回す動作や、肩甲骨を寄せる動作が楽になることが期待できます。

肩甲骨を温めるときの注意点

肩甲骨を温めるときは以下にご注意ください。

- 急性の怪我の場合はアイシング優先

- 皮膚に傷やかぶれがある場合は中止する

- 糖尿病の人は医師に相談する

急性的なケガや炎症がある場合は、温めることで症状が悪化する可能性があります。

ケガをした直後や、患部に熱感・腫れ・赤みがある場合は、まず冷却することが基本です。炎症反応が起きている急性期には、温めることで血流が増加し、炎症が拡大してしまう恐れがあるためです。

また、皮膚に傷がある場合や、湿疹・かぶれなどの皮膚トラブルがある部位への温熱療法は避けるべきです。感染のリスクや症状の悪化につながる可能性があります。発熱している場合も、体温調節に影響を与える可能性があるため、温熱療法は控えましょう。

また、糖尿病などで感覚が鈍くなっている方や、血行障害がある方は、低温やけどのリスクが高くなるため、使用前に医師に相談することをおすすめします。

セルフケアと組み合わせると効果的

温熱療法だけでなく、ストレッチや姿勢改善エクササイズと組み合わせることで、相乗効果が得られます。温めることで筋肉が柔らかくなった状態で適切な運動を行うことで、より効果的な改善が期待できます。

肩甲骨はがしストレッチ

温めた後に行う肩甲骨はがしストレッチは、非常に効果的です。両腕を前に伸ばして手を組み、背中を丸めるようにして肩甲骨を外側に広げます。この状態で10〜15秒キープし、ゆっくりと元の姿勢に戻します。

次に、両手を後ろで組んで肩甲骨を寄せるストレッチを行います。胸を張りながら手を後ろに引くことで、肩甲骨周りの筋肉が効果的にストレッチされます。温めた状態で行うことで、筋肉の柔軟性が向上し、より深いストレッチが可能になります。

肩回し運動も有効です。肩を大きく前回り・後回りに動かすことで、肩甲骨周辺の血流がさらに促進されます。温熱療法と組み合わせることで、血流改善効果が持続しやすくなります。

姿勢改善エクササイズ

デスクワークで崩れた姿勢をリセットするエクササイズも重要です。胸を張って肩を後ろに引く動作を意識的に行うことで、前かがみになりがちな姿勢を改善できます。

壁を使ったエクササイズも効果的です。壁に背中をつけて立ち、頭・肩甲骨・お尻・かかとを壁につけた状態を30秒程度キープします。この姿勢により、正しい姿勢の感覚を身に付けることができます。

首のストレッチも忘れずに行いましょう。首を左右にゆっくりと傾けたり、上下に動かしたりすることで、首から肩甲骨にかけての筋肉の緊張を和らげることができます。温めた状態で行うことで、より効果的な改善が期待できます。

大分市でソフトな肩甲骨はがしなら「ゆらぎ整骨院」へ!

肩甲骨はがしを受けてみたい方は、大分県大分市のゆらぎ整骨院へお越しください!

当院では、痛みの場所にとらわれない独自の施術方針により「全身アプローチ」で痛みの解消と原因特定を行っております。

どこの整骨院や整体院に行っても、肩甲骨のまわりを揉んだりほぐしたりするだけの施術を受けてきた方は、一度当院の全身施術をお試しください!後悔はさせません。

\もっと知りたい/

\予約を取りたい/

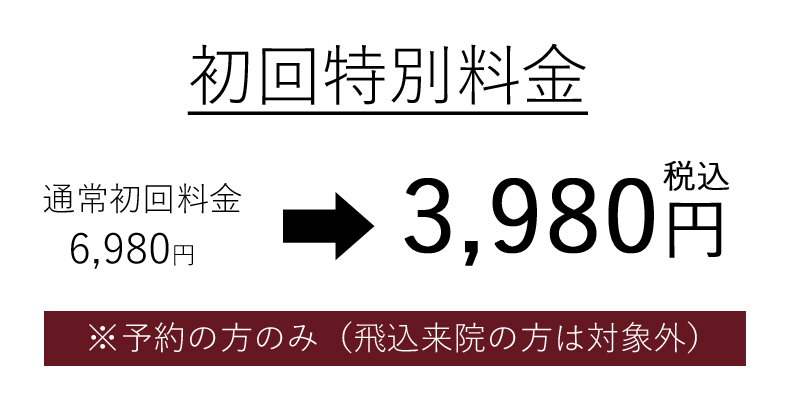

初回特別3,980円

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土日 | |

| 午前 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

| 午後 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

【午前】9:00~12:00【午後】12:00~20:00

【休み】不定休